映画【セブンス・コンチネント】ネタバレ解説!結末と考察を徹底紹介

ミヒャエル・ハネケ監督が描く、あまりにも救われない鬱映画として知られる『セブンス・コンチネント』。なぜ、裕福で何不自由なく見えた一家は、自ら全てを破壊し、死を選んだのでしょうか。その衝撃的な結末に至るまでの冷徹な過程や、作中に散りばめられた象徴的なシーンが何を意味するのかについて、深く知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、映画『セブンス・コンチネント』のネタバレを詳細に含みながら、物語の結末はもちろん、一家を破滅へと導いた行動原理、そしてこの作品が現代社会に問いかける根源的なテーマについて、多角的に詳しく解説していきます。

- 物語の三部構成に沿った詳細なあらすじ

- 一家が心中と破壊行為に至った背景

- 作中の象徴的なシーンが持つ意味の考察

- タイトル「第七大陸」に込められたメッセージ

映画【セブンス・コンチネント】のネタバレ解説

- 衝撃的なあらすじを三部構成で紹介

- 物語の中心となる登場人物の一家とは

- 鬼才ミヒャエル・ハネケ監督のデビュー作

- 劇中音楽がないことの演出効果

- 象徴的なモチーフとしての洗車のシーン

衝撃的なあらすじを三部構成で紹介

この物語は、ある家族の3年間を1年ごとに区切った、極めて特徴的な三部構成で描かれています。一見すると何の変化もない平穏な日常が、内側から静かに、そして確実に崩壊へと向かっていく様子が、感情を排した客観的な視点から淡々と映し出されていきます。

第1部:1987年

オーストリアの市街地で暮らすゲオルクとアンナ、そして一人娘エヴァの3人家族。彼らの日常は、毎朝同じ時間に鳴る目覚まし時計の音で始まり、食卓での無言の食事、職場への出勤、スーパーマーケットでの買い物といった、完全にルーティン化された行動の繰り返しです。しかし、その無機質で平穏に見える生活の水面下では、不協和音の種が確実に芽吹いています。ゲオルクは勤め先で上司と意見が対立しており、アンナは実家で精神を病む弟の存在に心を痛めています。そして娘のエヴァは、ある日学校で突然「目が見えなくなった」と嘘をつき、教師を困惑させます。これは彼女なりの無言のSOSだったのかもしれませんが、その真意が語られることはありません。家族それぞれが内に見えない問題を抱え、その澱が少しずつ溜まっていく様子が示唆されます。

第2部:1988年

前年と寸分違わぬかのように繰り返される日常風景。ゲオルクは職場での問題を解決し、管理職への昇進を果たします。家族の生活は物質的にはさらに安定したかに見えます。しかしある日、一家は車での外出中に凄惨な交通事故の現場に遭遇し、道路脇に横たわるビニールシートに覆われた遺体を、車内から静かに眺めます。その直後、まるで何事もなかったかのように立ち寄った洗車場で、機械が車体を洗い流していく中、妻のアンナは理由もなく突然涙を流し始めます。この涙が何を意味するのか、死を目の当たりにしたことへのショックなのか、それとも自らの人生の空虚さを悟った瞬間なのか、映画は一切の説明をしません。ただ、この出来事が彼女の心に決定的な変化をもたらし、来るべき結末への引き金となったことを強く感じさせます。

第3部:1989年

ゲオルクは両親の家を訪ね、穏やかな時間を過ごした翌日、何の前触れもなく突然会社に辞表を提出します。夫婦は周囲に「オーストラリアに移住する」という偽りの計画を告げ、長年積み立ててきた銀行預金を全て現金で引き出します。しかし、彼らが向かう先はオーストラリアではありませんでした。家に戻った一家は、ホームセンターで購入したハンマーやチェーンソーといった工具を使い、自宅にある全ての家具や家電、愛聴していたレコード、思い出の詰まった家族アルバムに至るまで、自分たちの生活を構成していたあらゆるものを、計画的かつ事務的に破壊し始めます。最後に、全財産である大量の紙幣をトイレに流し去った後、一家はリビングで静かに毒を飲み、自らの命を絶つのです。

物語の中心となる登場人物の一家とは

本作の登場人物は、ごく少数に限定されており、物語の主眼は父親、母親、娘からなる3人家族の内に向けられています。彼らは社会的な成功を収めた、いわゆる「理想的な中流家庭」の典型として描かれています。

父親のゲオルクは、企業で順調にキャリアを重ねるエリート会社員です。仕事においては論理的で有能ですが、家庭では感情を表に出すことが少なく、どこか無気力な印象を与えます。彼の存在は、社会的な役割を完璧にこなす一方で、個人の実存を見失った現代人の象徴ともいえます。

母親のアンナは、自身の兄と共に眼鏡店を経営し、家計を支えています。精神的に不安定な弟を常に気遣うなど、本来は心優しい女性ですが、彼女もまた日々の生活の中で感情を摩耗させています。夫や娘とのコミュニケーションも表面的で、深い心の繋がりは見られません。

そして、一人娘のエヴァは、両親に従順な一方で、学校で突飛な嘘をつくなど、理解しがたい行動を見せます。彼女の奇行は、感情表現が抑制された家庭環境で育つ子供が抱える孤独や、親に向けた歪んだ愛情表現の表れかもしれません。

彼らはオーストリアの清潔で整然とした市街地で、経済的に何不自由ない暮らしを送っています。しかし、その生活実態は感情の起伏に乏しく、まるで精密機械のように繰り返されるルーティンの連続です。この外面的な「幸福」と内面的な「空虚」の著しい乖離こそが、物語の核心にあります。この「ごく普通」に見える家族が、なぜ最も過激で破滅的な結末を迎えるのか、その過程を一切の感傷を排して冷徹に描き出すことが、本作の大きな特徴となっているのです。

鬼才ミヒャエル・ハネケ監督のデビュー作

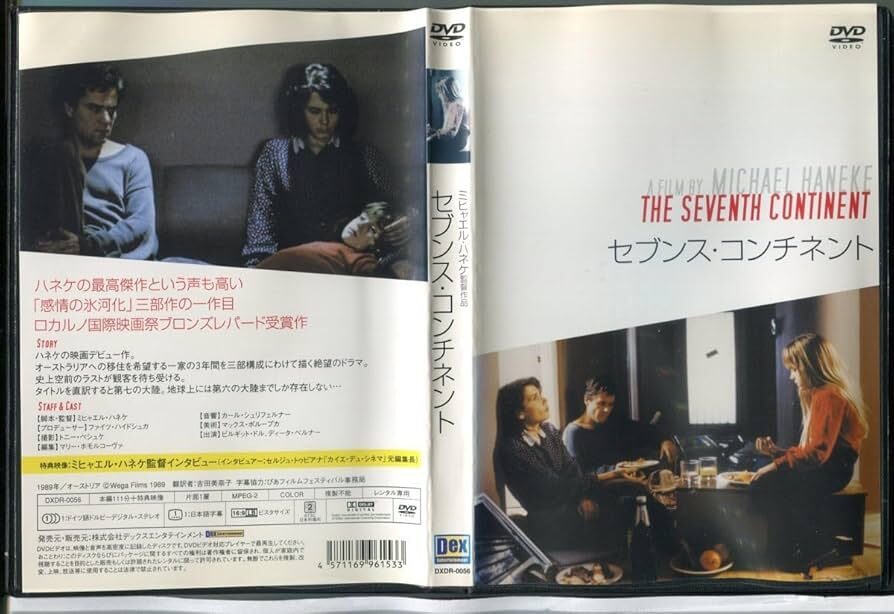

本作は、後に『ファニーゲーム』『ピアニスト』『白いリボン』といった衝撃作を次々と発表し、カンヌ国際映画祭で2度のパルム・ドールに輝くなど、現代ヨーロッパを代表する巨匠となるミヒャエル・ハネケ監督の、記念すべき長編映画監督デビュー作です。1989年にオーストリアで制作され、ロカルノ国際映画祭でブロンズレパード賞を受賞するなど、デビュー作でありながら既に国際的な評価を獲得しました。この時点で、観客に安易なカタルシスを与えない、ハネケ監督特有の冷徹な作家性が完全に確立されています。

彼の作品に一貫して共通するのは、登場人物の行動原理や心理を文学的に説明することを極力避け、観客を安全な傍観者の位置に置くことを許さないスタイルです。本作においても、一家がなぜ心中という究極の選択をしたのか、その最も重要な動機について、明確な答えは最後まで提示されません。監督自身、あるインタビューで「説明は、物語とその力を卑小化(ちっぽけで価値の低いものに)してしまう」と語っているように、映像で事象を提示することに徹し、その意味の解釈は完全に観客一人ひとりに委ねられます。

また、本作は『ベニーズ・ビデオ』『71フラグメンツ』へと続く「感情の氷河期三部作」の第一作目としても知られています。この三部作は、メディアの氾濫や消費社会の中で、人々の感情が麻痺し、現実感が希薄になっていく現代社会の病理をテーマとしています。その原点である『セブンス・コンチネント』は、後のハネケ作品の全ての要素が凝縮された、強烈な問題提起の書と言えるでしょう。

劇中音楽がないことの演出効果

『セブンス・コンチネント』が観る者に与える強烈な印象を決定づけている要素の一つに、劇伴音楽が一切使用されていない点が挙げられます。映画音楽は通常、登場人物の心情を代弁したり、物語の特定の場面を感情的に盛り上げたりする重要な役割を果たしますが、ハネケ監督はそうした慣習的な演出を意図的に、そして完全に排除しました。

この演出によって、作品全体に言いようのないほど冷たく、乾いた質感が生まれています。観客がスクリーンから耳にするのは、無機質な目覚まし時計の電子音、食器が触れ合う硬質な音、単調な車の走行音、そして物語のクライマックスで鳴り響く破壊音といった、加工されていない日常の環境音のみです。音楽による感情的な誘導が一切ないため、観客は映し出される出来事を、まるでドキュメンタリー映像のように客観的に、そして極めて生々しく受け止めざるを得ません。

この徹底された静寂と、時折響くリアルな生活音とのコントラストが、登場人物たちの感情の欠如や精神的な空虚さを効果的に際立たせています。楽しいはずの食卓も、安らぐべき寝室も、全てが音響的に平板であるため、彼らの生活から人間的な温かみが完全に失われていることが伝わってきます。この音響設計こそが、観客の心にじわじわと広がる緊張感と、底知れない不気味さを醸し出しているのです。

象徴的なモチーフとしての洗車のシーン

映画の冒頭シーンを含め、作中では家族が車に乗って洗車場を通過するシーンが、重要なモチーフとして繰り返し登場します。この一見何気ない日常風景は、単なる場面転換ではなく、物語全体のテーマを暗示する極めて象徴的な役割を担っています。

洗車機の内部は、轟音と共に水とブラシが車体を覆い尽くす、外部の世界から完全に遮断された閉鎖空間です。勢いよく吹き付けられる水滴によって、車の窓から見える景色は歪み、不鮮明になります。この状況は、彼ら一家が社会や他者との健全なコミュニケーションから隔絶され、家族という閉じた単位の中で精神的に孤立していく様子を視覚的に表現していると考えられます。機械的な装置に全てを委ね、ただ通り過ぎるのを待つだけの姿は、自らの人生の主導権を失い、巨大な社会システムの中で無力化していく現代人の寓話のようにも見えます。

また、水を浴びて車体の汚れを洗い流すという行為から、このシーンを「浄化」のメタファーとして捉えることも可能です。しかし、彼らが洗車を終えて外の光の中へ出ても、その先に待っているのは希望に満ちた新しい世界ではなく、これまでと何も変わらない無機質な日常の風景です。この救いのない繰り返しは、彼らの魂が決して浄化されることはなく、むしろ出口のない閉塞感を強めていくだけの無意味な儀式であることを示しているのかもしれません。

映画【セブンス・コンチネント】ネタバレ考察

- なぜ所有物を破壊行為に及んだのか

- 感情が唯一表れる水槽の破壊シーン

- 紙幣をトイレに流すシーンが示す狂気

- 理想郷オーストラリアが意味するもの

- 家族が選んだ一家心中という結末

なぜ所有物を破壊行為に及んだのか

物語の第三部で、約20分以上にもわたって執拗に繰り広げられる家財道具の徹底的な破壊シーンは、本作で最も観る者の記憶に焼き付く、衝撃的なシークエンスです。この一連の行為は、激情に駆られた単なる怒りの発露や、自暴自棄になった衝動的なものでは決してありません。むしろ、事前に工具を買い揃え、一つ一つの家具を順番に、そして黙々と破壊していく様子は、極めて計画的かつ冷静に実行される「儀式」としての性格を強く帯びています。

彼らが破壊の対象とするものは、テレビやテーブルといった家具や家電製品だけにとどまりません。夫婦が愛聴してきたであろうクラシックのレコード、知性の象徴である書斎の本、そして家族の幸福な瞬間が記録されているはずの写真アルバムといった、彼らのアイデンティティや思い出が宿る品々にまで及びます。この行為が意味するのは、自分たちがこれまで築き上げてきた人生の歴史そのもの、そして物質的な豊かさに絶対的な価値を置く現代の消費社会との、完全かつ不可逆的な決別です。

ハネケ監督はインタビューの中で「人はどれだけ日常の道具に支配されているか。人は行為に縛られる。人生とは行為の総和だ。そして何も残らない」と語っています。この言葉を借りれば、一家は物を所有し、それを使用するという行為の果てしない繰り返しである「人生」そのものに、耐え難いほどの虚無感を覚えてしまったのかもしれません。そして、その全てを自らの手で破壊し尽くすことで、あらゆる社会的・物質的束縛からの解放を試みたのです。したがって、この常軌を逸した破壊行為は、死を目前にした彼らにとって、最後の、そして最も主体的な自己表現であったと解釈することができます。

感情が唯一表れる水槽の破壊シーン

それまで無表情かつ無言で、機械のように破壊行為を続ける一家の中で、たった一度だけ、生々しい感情が爆発する瞬間が訪れます。それは、父親のゲオルクが、娘のエヴァが愛情を注いで大切に飼っていた熱帯魚の水槽を、ためらうことなくハンマーで叩き壊すシーンです。

ガラスが砕け散り、水と共に床に投げ出され、酸素を求めて苦しげに跳ねる美しい魚たちの姿を見て、エヴァは初めて「やめて!」と金切り声を上げ、母親に泣きすがります。それまで両親の理解不能な行動に文句一つ言わず、従順に従っていた娘が、ここで初めて明確な抵抗の意思を示し、純粋な悲しみという感情をあらわにするのです。床の上で命を失っていく魚の姿は、安全な環境(水槽)から自ら飛び出し、逃げ場を失って死に向かう自分たち家族の運命そのものに重なります。

この痛ましいシーンは、どれだけ感情を押し殺し、心を麻痺させて生きていても、人間の中に本来的に備わっている生命への慈しみや、他者の痛みに対する共感が、完全には消え去っていないことを逆説的に示唆します。しかし、父親はその娘の魂の叫びを一瞥するだけで無視し、非情に破壊を遂行します。この行動は、彼らの破滅への決意が後戻りできない地点にまで達していること、そして、心の中に残されたわずかな生のきらめきさえも、自らの意志で断ち切ろうとする絶望の深さを、残酷なまでに物語っているのです。

紙幣をトイレに流すシーンが示す狂気

家財道具の破壊という物理的な清算に続き、一家は銀行から下ろしてきた全財産である、分厚い札束をトイレに運び込みます。そして、一枚一枚丁寧に破いては、便器の中に流し始めるのです。この行為は、物理的な所有物を破壊する以上に、彼らが生きる現代社会の根幹をなす価値観そのものを、根底から否定していることを象徴しています。

お金、すなわち貨幣は、資本主義社会における価値の絶対的な象徴であり、人々の労働や欲望、そして人生設計の基盤となるものです。その神聖視されがちな象徴を、最も不浄な場所とされるトイレで、汚物と共に水に流すという行為は、社会システム全体に対する最大限の侮辱であり、完全な決別宣言に他なりません。彼らは、物質的な豊かさも、家族の思い出も、そして社会的な成功や信用の基盤であるお金さえも、全ては等しく無価値であるという究極の結論に達したのです。

このシーンが執拗なまでの長さで映し出されることは、観る者に強烈な生理的嫌悪感と、既存の価値観を揺さぶられるような知的インパクトを与えます。それは、私たち自身が知らず知らずのうちに囚われている「お金」という価値観の絶対性を、根底から問い直されるからに他なりません。ちなみに、この映画が実際にオーストリアで起きた一家心中事件に着想を得ていることは有名ですが、その実際の事件現場でも、トイレから大量の現金が発見されたという事実が、このシーンの持つリアリティと狂気を一層際立たせています。

理想郷オーストラリアが意味するもの

物語の第三部において、一家は両親や銀行員に対し「オーストラリアに移住する」と告げます。また、映画の冒頭や場面の転換部では、青い海と白い砂浜が広がる、楽園のようなオーストラリアの観光ポスターが、画面いっぱいに印象的に映し出されます。しかし、これは彼らが自らの破滅的な計画を隠蔽し、現実から逃避するために作り上げた、巧妙かつ悲しい偽りの口実に過ぎません。

ここで描かれるオーストラリアは、地理的に実在する大陸というよりも、この息苦しく単調な現実とは異なる「どこか別の場所」にあるはずの理想郷、すなわちユートピアの象徴として機能しています。映画のタイトルである『セブンス・コンチネント(第七大陸)』もまた、地球上に存在する六つの大陸のどこにもない、決して到達することのできない架空の楽園を指していると解釈できます。それは、現代人が心の奥底で漠然と抱く「ここではないどこかへ行きたい」という願望の具現化なのです。

しかし、注目すべきは、一家はその理想郷へ「行く」のではなく、全ての過去を自分たちの手で清算し、「死ぬ」ことを最終的に選んだという事実です。彼らにとって、この世のどこを探しても真の楽園は存在せず、唯一の完全な解放は、生そのものを終わらせる死によってのみもたらされる、と考えていたのかもしれません。美しくも、よく見ると波の動きが不自然で非現実的なポスターの風景は、彼らが決して手にすることのできない偽りの夢の象徴として、彼らが選んだ過酷な現実と残酷なまでの対比をなしているのです。

家族が選んだ一家心中という結末

全ての所有物と財産を処分し終え、がらんどうになった自宅のリビングで、一家は最後の晩餐とも言える豪華な食事をとります。その後、唯一破壊せずに残しておいたテレビで歌番組を観ながら、その時を待ちます。そして、あらかじめ用意していた毒薬を、水に溶かして計画通りに飲み干します。最初に娘のエヴァ、次に母親のアンナが苦しみながら息絶え、父親のゲオルクは二人の死を冷静に見届けた後、リビングの壁にチョークでそれぞれの名前と正確な死亡時刻を几帳面に記します。そして、自らの名前の横にクエスチョンマークを付け加えた後、再び毒をあおり、静かに命を絶ちます。

このあまりにも冷静かつ計画的に実行される死の迎え方は、彼らの行為が決して一時の感情に駆られた衝動的なものではなく、長い時間をかけて熟慮された末に下された、揺るぎない結論であったことを雄弁に物語っています。誰かを恨むことも、社会を声高に批判することもなく、ただ静かに、プロジェクトを完遂するかのようにこの世界から消えていくことを選んだのです。

最後にスクリーンに映し出されるのは、放送が終了し、何も映さなくなったテレビ画面、いわゆる「砂嵐」のノイズです。これは、生命活動が完全に停止した後の「無」の状態を、これ以上なく的確に象徴していると考えられます。天国や地獄といった宗教的な救いや、来世への生まれ変わりといったいかなる希望も存在せず、ただ無意味なノイズだけが広がるという、非情で物質的な現実を突きつけ、物語は唐突に幕を閉じます。観る者に一切の感傷や救いを与えない、これぞミヒャエル・ハネケ監督というべき、冷徹な結末です。

映画【セブンス・コンチネント】ネタバレまとめ

この記事で解説した、映画『セブンス・コンチネント』の重要なポイントを以下にまとめます。

- 本作はミヒャエル・ハネケ監督の長編デビュー作

- 「感情の氷河期三部作」の第一作にあたる

- 物語は1987年から1989年の三部構成で描かれる

- 一見裕福で平凡な一家が主人公

- 劇伴音楽を一切使用しない乾いた演出が特徴

- 固定ショットの多用が日常の閉塞感を強調する

- 洗車のシーンは浄化や孤立の象徴として描かれる

- 一家はオーストラリアへの移住を口実に職や家を処分

- クライマックスでは全ての家財道具を計画的に破壊

- 破壊行為は過去や消費社会との決別を意味する儀式

- 娘が唯一感情を見せるのは熱帯魚の水槽が壊される場面

- 全財産である紙幣をトイレに流し資本主義を完全否定

- 理想郷オーストラリアは到達不可能な「第七大陸」の隠喩

- 結末は一家全員が服毒自殺する一家心中

- ラストのテレビの砂嵐は死後の世界の無を暗示させる